アートと福祉を様々な角度から考察し、実践する講義&実習を開講します。

東京藝大と東京都美術館が連携して行う「とびらプロジェクト」の講座なども

選択科目として受講できます。

必修科目

ダイバーシティ実践論

担当教員:日比野克彦(東京藝術大学 美術学部長) 最終更新:2021年5月29日

実際に生きづらさを抱えている当事者や、当事者と関わりながら活動を行っている実践者・表現者との対話や、現代の福祉をより広い視点で捉え直す様々な領域の専門家を講師に迎えて、オムニバス形式の講義を行います。これからの社会で創造されるべき共生社会を考察し、実践につながる思考を編んでいくことを目指します。

2021年4月19日

ダイバーシティ実践論1「ダイバーシティと『表現未満、』」

講師:

久保田 翠(認定NPO法人クリエイティブサポートレッツ理事長、障害福祉施設アルス・ノヴァ(ARSNOVA)施設長)

2021年5月10日

ダイバーシティ実践論3「当事者からみたダイバーシティ 〜人生の大切なことは覚醒剤が全部教えてくれた〜」

講師:

木津 英昭(認定NPO法人ビッグイシュー基金 プログラムコーディネーター / ゆうりんクリニック ソーシャルワーカー)

ケア原論

担当教員:伊藤達矢(東京藝術大学 特任准教授 ) 最終更新:2021年8月28日

福祉の歴史やケアの基礎的な考えを知り、わたしたちを取り巻く環境が抱える問題について理解を深めます。また、福祉・アートの両領域における創造的な取り組みを参照することで、現代の福祉とアートの接点について考えます。アートを介し福祉をより多角的な視点で捉えてゆくこと目的としています。

選択科目

プログラム実践演習

担当教員:日比野克彦(東京藝術大学 美術学部長) 最終更新:2021年9月14日

1年を通じてワークショップの企画立案を行う。グループごとにテーマを定め地域や福祉施設のリサーチなどをもとにワークショップを考案し、イベント等でのトライアルを行います。また、既存のアートプロジェクトにも参加し、社会の中で見過ごされがちな事象に目を向けてきたアーティストの眼差しに触れ、学びを深めます。受講生が日常の些細なことの中からワークショップの新たな形を見いだすことを目指します。

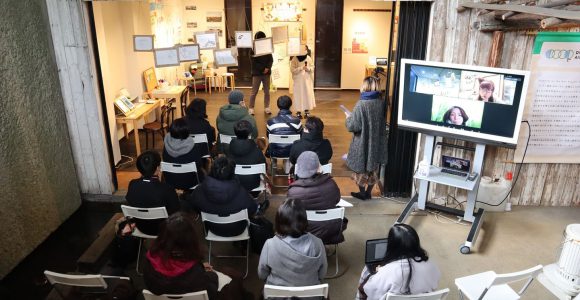

ケア実践場面分析演習

担当教員:日比野克彦(東京藝術大学 美術学部長) 最終更新:2021年12月5日

社会人受講生と学生がグループワークなどで協働しながら、マイノリティと感じている人々との交流や、実際の福祉の現場へ足を運ぶなかで、ケアの現場をより社会に開かれた場とする方法を考えます。福祉の現場に自らの活動を作り出すための実習です。

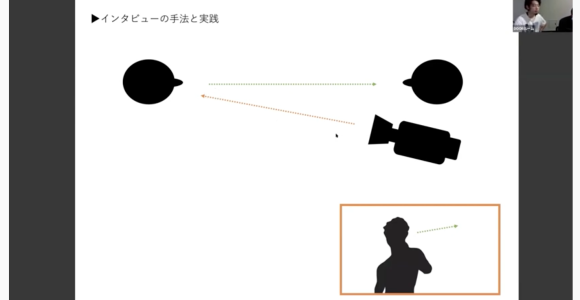

ドキュメンタリー映像演習

担当教員:森内康博(東京藝術大学美術学部 非常勤講師) 最終更新:2021年8月21日

日本サッカー協会(JFA)と共同で行う演習です。日本サッカー協会(JFA)の社会貢献事業をSDGs(17の国連開発目標)との関連にそって、映像撮影・編集のスキルやドキュメンタリーの手法を学びます。情報通信技術の高度化によるメディア環境の変化とともに情報やメディアの扱い方も多様化してきています。本講義では、映像に触れることが初めての学生でも映像制作・ドキュメンタリー技法を基礎から学び、基本的な映像メディアを扱えることを目標としています。

人間形成学総論

担当教員:渡邊祐子(東京藝術大学 非常勤講師) 最終更新:2021年12月26日

この講義では、人間の性質や能力を育て形成する「教育」について考えます。具体的には、現代社会の教育と学びの問題から出発して、人間形成の基本原理について学び、最後には 一生涯を通じた学びの基礎的理解を身につけます。

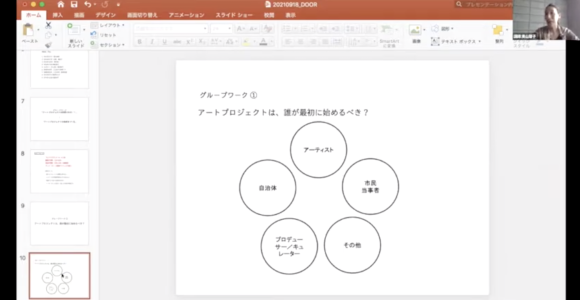

アートプロジェクト実践論

担当教員:奥山理子(東京藝術大学 非常勤講師) 最終更新:2022年6月20日

今、全国各地で様々なアートプロジェクトが展開されていますが、今後アートプロジェクトはどの様な方向性を持って進んでゆくべきかという問いについて、実践的立場から検証と考察を行うことを目的としています。特に、障害、貧困、国籍、高齢化などといった現代社会の抱える様々な課題や困難さと向き合う「みずのき美術館(京都府亀岡市)」、「HAPS(京都府京都市)」、その他国内外の取り組みを題材として取り上げ、アーティストや現場を支える実務家たちの関わりを多角的に考察し、作品をつくることの意味について、またアートを介して多様な価値や人々と関わることの意味について考えることを中心に授業を進めてゆきます。

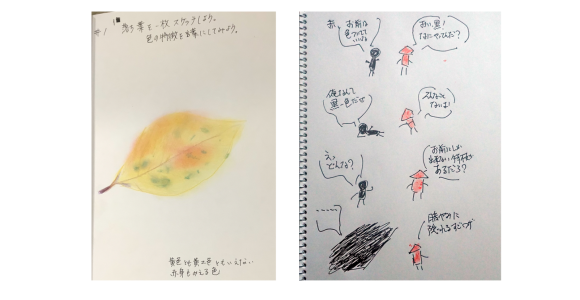

色彩学

担当教員:日比野克彦(東京藝術大学 美術学部長) 最終更新:2021年12月26日

絵画的側面だけではなく、生活世界のあらゆる分野に関わる「色彩」。表現未満の「種」を見出す感覚・感性を養います。色に関する指令に従い、日々の何気なく見ているものごとや美術館の展示作品を、普段と異なる視点を持って鑑賞することで、ひらめきやアイデアを得るワークショップを行います。(本講義は、先端芸術表現科の科目です。)

担当教員:

最終更新:

投稿がまだありません

とびらプロジェクト交流カリキュラム

アート・コミュニケーション基礎

担当教員:伊藤達矢(東京藝術大学 特任准教授) 最終更新:

コミュニティづくりの基礎を学ぶ講座。アートを介して、対話やコミュニケーションが起こる場のデザインについてなど、芸術と社会を結びつける考え方や行動のあり方について学びます。

投稿がまだありません

アクセスデザイン基礎

担当教員:伊藤達矢(東京藝術大学 特任准教授) 最終更新:

人々がアートを介して多様な価値にアクセスできる環境について学びます。障害をもつ当事者や社会的弱者の支援に取り組む組織・専門家を招き、社会的マイノリティーが抱える問題、カルチャーギャップなどの様々な社会的課題に目を向けます。多様な人々を交えて実施するワークショップの企画立案の基礎的な知識なども学びます。

投稿がまだありません

美術鑑賞実践演習

担当教員:稲庭彩和子(東京藝術大学 非常勤講師) 最終更新:

作家として自分の作品を発表するとき、あるいは鑑賞者として作品を見るとき。複数の人との対話を通して作品を味わい、作品やモノを介して人がつながる場をデザインするプロセスを学びます。作品のキャプションを確認するのではなく、対話を生み、自由な発想で、主体的にみる鑑賞の場づくりとは?講義と実践を通して考えます。

投稿がまだありません

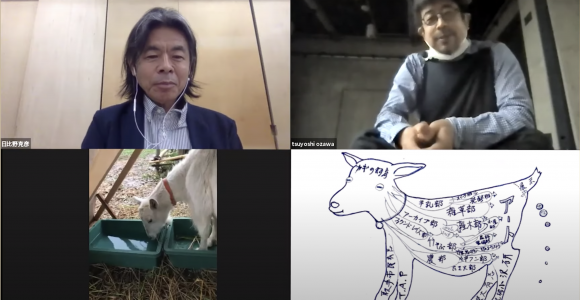

DOOR特講

DOOR特講

担当教員: 最終更新:2021年9月11日

DOORでの学びを広げるための不定期に開催される特別講義です。東京芸大の施設を利用したデッサンの授業やDOORの学びから生まれたテーマをより探究します。