「ケア×アート」を様々な角度から考察し、実践する講義&実習を開講します。

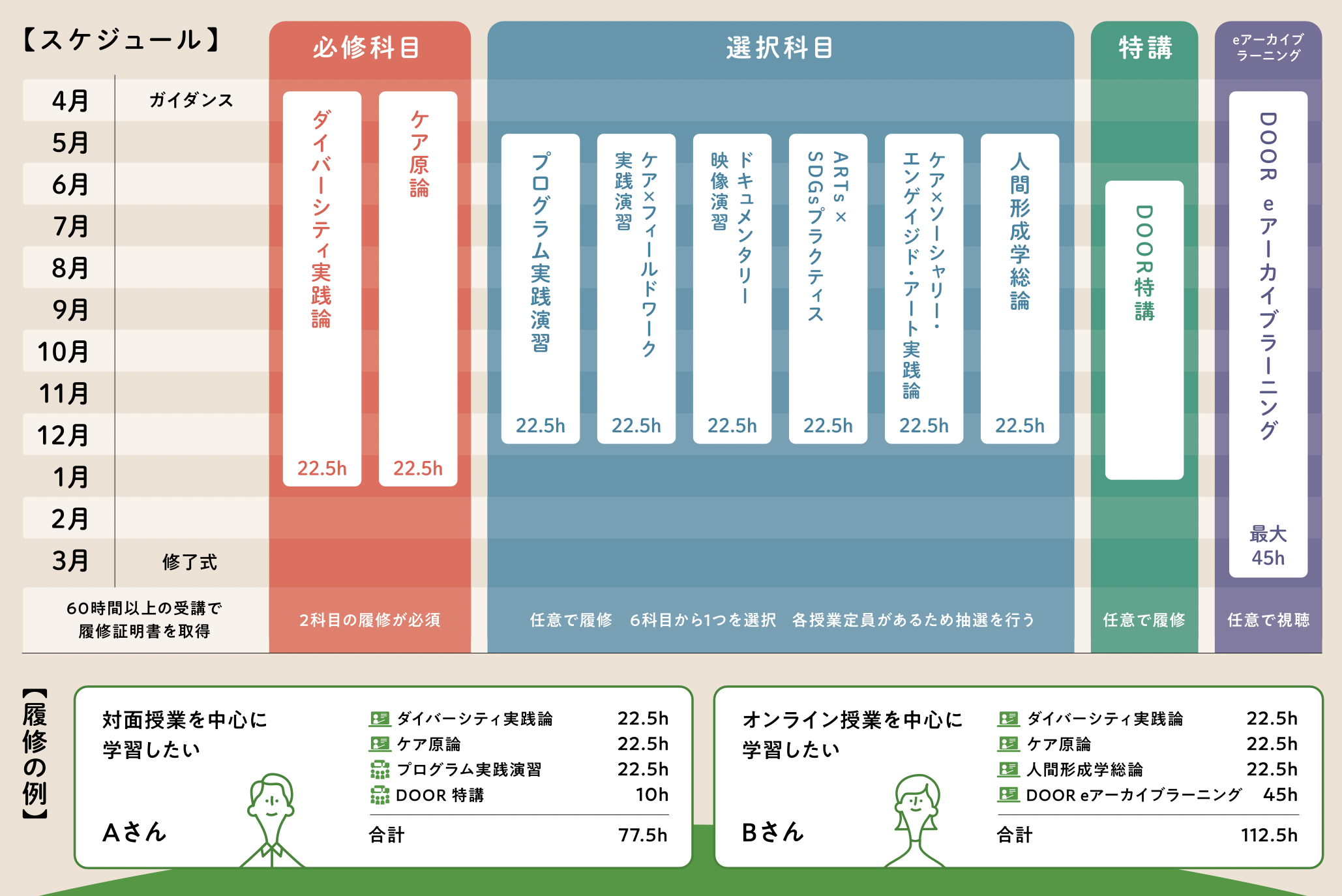

必修科目2科目(50%以上の出席)、選択科目、DOOR特講、eアーカイブラーニングを

組み合わせて履修します。

カリキュラム

CURRICULUM

必修科目 期間:4月〜翌1月

曜日:月曜日 回数:15回 時間:18:20〜19:50 場所:オンライン

ダイバーシティ実践論

生きづらさを抱える当事者や、当事者と関わりながら活動を行っている実践者・表現者との対話や、現代の福祉をより広い視点で捉え直す様々な領域の専門家を講師に迎えて、オムニバス形式の講義を行う。これからの社会で創造されるべき共生社会を考察し、実践につながる思考を編んでいくことを目指す。

曜日:月曜日 回数:15回 時間:18:20〜19:50 場所:オンライン

ケア原論

福祉の歴史やケアの基礎的な考えを知り、わたしたちを取り巻く環境が抱える問題について理解を深める。また、ケア・アートの両領域における創造的な取り組みを参照することで、現代のケアとアートの接点について考える。アートを介し福祉をより多角的な視点で捉えてゆくことを目的とする。

新着リポート

講義のリポートを随時更新しています

選択科目 期間:5月〜12月

曜日:土曜日 or 日曜日 回数:7回・課外活動 場所:東京藝術大学・学外

プログラム実践演習

多様な人々がともに過ごす場をつくることを目指し、作品・ワークショップ等の制作や実践を行う。また、社会の中で見過ごされがちな事象に目を向けてきたアーティストの眼差しに触れ、学びを深める。

曜日:土曜日 or 日曜日 回数:6回・課外活動 場所:東京藝術大学・学外

ケア×フィールドワーク実践演習

上野公園周辺の地域のフィールドワークを行い、地域の課題等をリサーチし、ケアとアートの接点を探る。それを踏まえ、ケアや社会貢献の活動につながる企画・制作をグループで協働して立案し、アートを手立てとし、社会との架け橋を創る。

曜日:土曜日 or 日曜日 回数:9回・課外活動 場所:東京藝術大学・学外

ドキュメンタリー映像演習

映像制作・ドキュメンタリーの技法を基礎から学び、テーマに沿ってグループで映像制作を行う。制作プロセスを介し、映像のリテラシーや多様な人々との関わり方、振る舞い方をとらえることを目指す。

曜日:火曜日 回数:7回+レクチャー6回 場所:オンライン

ARTs×SDGsプラクティス

「SDGsとアート」をテーマに扱う授業。SDGsが掲げる持続可能な社会を実現するうえでの課題を見つけ出し、創造的な解決策をアートの可能性を交えながら思考していく。SDGsをより多角的に、より深く知るために、様々な活動をしている実践者を講師に招き、共に考えていく。

曜日:土曜日 or 日曜日 回数:7回 場所:オンライン

ケア×ソーシャリー・エンゲイジド・アート実践論

地域社会や住民とともに制作や活動を実施するソーシャリー・エンゲイジド・アート(SEA)について、日本のアートプロジェクトの事例にも触れつつ、その歴史を紐解く。また、ケアと関わりの深い事例を掘り下げながら、福祉施設や地域におけるアートを介したコミュニケーションについて探求する。

曜日:金曜日 回数:8回 場所:オンライン

人間形成学総論

人間の性質や能力を育て形成する「教育」について考える。具体的には、現代社会における教育と学びを理解することから出発して、人間形成の原理について学び、さいごには「自ら学び続ける力」を各自が発見し、養っていくことを目指す。

DOOR特講

DOOR e アーカイブラーニング

過去の講義映像の視聴が可能。ケアとアートに関する知識が詰まった講義アーカイブ を見ることで知見を深めることができる。

講師:広井良典(京都大学こころの未来研究センター教授)、森合音 (四国こどもとおと なの医療センターアートディレクター )、山本昌子(ACHAプロジェクト 代表) 他

時間数:約70時間