1986年、京都生まれ。母が、絵画活動で注目された社会福祉法人松花苑みずのきの施設長に就任したことに伴い、12歳より休日をみずのきで過ごす。2007年以降の同法人主催のアートプロジェクトや、農園活動にボランティアで従事した後、2012年、みずのき美術館の立ち上げに携わり、以降企画運営を担う。2万点を越える所蔵作品のアーカイブ、アール・ブリュットの考察、社会的支援を必要とする人たちとのアートプロジェクトなど、企画は多岐に渡る。アーツカウンシル東京「TURN」コーディネーター(2015-2018)、東京藝術大学特任研究員(2018)を経て、2019年より、HAPSの「文化芸術による共生社会実現に向けた基盤づくり事業」に参画し、2020年、相談事業「Social Work / Art Conference」ディレクターに就任。

京都市芸術新人賞受賞(2024)。文化力による未来づくり審議会委員(京都府)、京都文化芸術都市創生審議会委員(京都市)。

- 選択科目

- ケア×ソーシャリー・エンゲイジド・アート実践論

2025

8/24

ケア × ソーシャリー・エンゲイジド・アート実践論④講義3「障害 —表象として・支援として—」

講師:

奥山理子(みずのき美術館キュレーター、HAPS「Social Work / Art Conference」ディレクター)/大崎晴地(美術家)

第3回目からは、ゲスト講師を呼んだレクチャーが始まります。初回は、美術家の大崎晴地先生とともに「障害 —表象として・支援として—」をテーマにお話がありました。

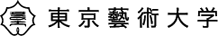

前半の奥山先生の講義では、障害とアートの実践において「表象」と「ケア/支援」という2つのアプローチがあることが示されました。一つは、当事者や彼らに関わる人々との関係性を育て、転換・醸成する「ケア/支援」というアプローチ。もう一方は、障害とはなにかを問いかけ、表象的にとらえる作品やプロジェクトです。当事者を家族に持つアーティストや、障害のある人々を文化的に支援するプログラム「Unlimited」(2009-2012)等が紹介されました。

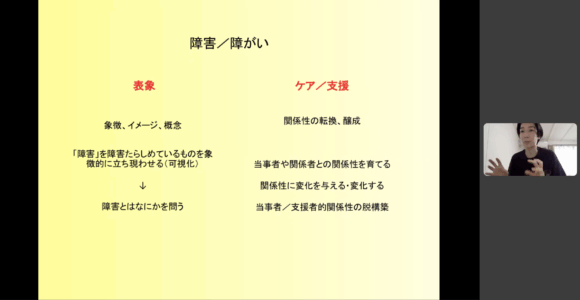

大崎先生は「アートケアについて」と題し、活動の拠点である鳥取県八頭町からレクチャーを行いました。大崎先生は、精神病理に関心を持ち、認知神経リハビリテーションと芸術作品の体験を結びつけてきました。「《障害の家》プロジェクト」(2015-)やアーティスト・イン・レジデンス事業「八頭町アートケアリング」(2024-)などの活動を紹介し、当事者と共にケアを考え、居場所を作り、依存先を増やすアートの役割を示しました。

奥山先生と大崎先生によるディスカッションや、質疑応答、グループで感想のシェアも行われました。

前半の奥山先生の講義では、障害とアートの実践において「表象」と「ケア/支援」という2つのアプローチがあることが示されました。一つは、当事者や彼らに関わる人々との関係性を育て、転換・醸成する「ケア/支援」というアプローチ。もう一方は、障害とはなにかを問いかけ、表象的にとらえる作品やプロジェクトです。当事者を家族に持つアーティストや、障害のある人々を文化的に支援するプログラム「Unlimited」(2009-2012)等が紹介されました。

大崎先生は「アートケアについて」と題し、活動の拠点である鳥取県八頭町からレクチャーを行いました。大崎先生は、精神病理に関心を持ち、認知神経リハビリテーションと芸術作品の体験を結びつけてきました。「《障害の家》プロジェクト」(2015-)やアーティスト・イン・レジデンス事業「八頭町アートケアリング」(2024-)などの活動を紹介し、当事者と共にケアを考え、居場所を作り、依存先を増やすアートの役割を示しました。

奥山先生と大崎先生によるディスカッションや、質疑応答、グループで感想のシェアも行われました。

講師プロフィール

みずのき美術館キュレーター、HAPS「Social Work / Art Conference」ディレクター

奥山理子

美術家

大崎晴地

1981年東京都生まれ。2014年東京芸術大学大学院美術研究科博士課程修了。博士(美術)。心と身体、発達のリハビリテーション、精神病理学の領野にかかわりながら作品制作、研究活動をしている。近年は建築家と共に「労働者協同組合Barrier House Project YAZU」を設立し、鳥取県八頭町を舞台にアートと福祉を繋げる「八頭町アートケアリング」を企画。主な展示に「EMBODIED WINDS―HOMAGE TO GUTAI」GLASS HOUSE、アメリカ(2023)、「CONNECT⇄ 〜芸術・身体・デザインをひらく」京都国立近代美術館(2020)、「HYPER-CONCRETENESS―フィクションと生活」京島長屋(2018)、「新しいルーブ・ゴールドバーグ・マシーン」KAYOKO YUKI・駒込倉庫(2016)等。2023年アジアン・カルチュラル・カウンシルのグラントとして渡米。編著に『障害の家と自由な身体―リハビリとアートを巡る7つの対話』(晶文社)。