1967年 神奈川県生まれ。1992年 東京藝術大学大学院美術研究科彫刻専攻修了後、本学彫刻科助手、文化庁派遣芸術家在外研修員、本学彫刻科非常勤講師等を経て、2011年より神奈川県立高校教員、2019年より現職。傍ら美術家としてインスタレーション、彫刻作品を発表。近年は主に美術家コレクティブ「力五山 (加藤力 渡辺五大 山崎真一)」として活動。

越後妻有アートトリエンナーレ(2009~22)、奥能登国際芸術祭(2017,21)UNMANNED無人駅の芸術祭/大井川(2021〜24)、瀬戸内国際芸術祭(2013)、等に参加。

- 必修科目

- ケア実践場面分析演習

2025

1/28

ケア実践場面分析演習 企画【Webサイト「鶯谷びと。」/カード「鶯谷のりしろカード」】

講師:

渡邉五大(東京藝術大学大学院美術研究科美術教育研究室教授)

<チーム名(テーマ)>

Knob(貧困層)

<見つけた地域の課題>

課題を探しているうちに、鶯谷地域の強みが明らかになった。下町人情がベースにあるコミュニティの強さ、ラブホテル街が実は地域に貢献していることなど、人と人のつながりがある地域であることが分かった。一方で、繁華街、文化圏、住宅街などのエリア同士が繋がれていないことや、単身の転入者が増えたり商店街が消滅することで、孤立する人が増えることに課題を感じている人もいた。

<企画・制作までの道のり>

「課題解決」のための一方的な企画をするよりも、あくまでこの強みを地域の人々を主体とした「共鳴共感型」の企画を提案するのが私たちができることではないかと考えた。

この地域の特徴を考えると、孤立している人や、異なるエリアにいて交わっていない人が、鶯谷近辺に住んでいる、関わっている人の魅力を知ることで、 共感したり親近感を覚え地域と関わろうと思うきっかけになる企画が必要だと思われた。また、孤立している人に限らず今あるコミュニティを超えた新たなコミュニティや取り組みが生まれる計画的偶発性も含ませたいと考えた。

<企画名>

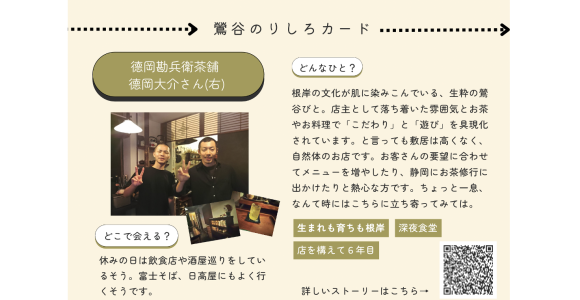

Webサイト「鶯谷びと。」/カード「鶯谷のりしろカード」

<企画概要>

・鶯谷周辺の住民や商売をしている方、その他鶯谷に関わりのある方を取材しポストカードサイズの紙媒体/web媒体で紹介する。

・取材を受けた方に別の方を紹介してもらい、その方の取材へ行く、というようにリレー形式でつないでいく。 私たち外の人間の思い込みではなく、地元の方しか知りえない「ひと」の魅力を発見するために、リレー形式とした。

<全体を通してのチームの感想>

鶯谷の地域課題を探すことからはじまり、地域住民のつながりを「再発見」し、最終的に我々自身の鶯谷とのつながりを見つけた。様々な「うぐいす人。」の方々に話を伺うに連れ、街の魅力を知り、より強く感じるようになった。「知っている」街から「ちょっと立ち寄れるなじみの街」へ。

成果物に向かうまでの過程がまさしく「のりしろ」となり、鶯谷と私たちを結びつけた。

成果物では「アートそのものではなく、アート的な思考をケアに活用する」ことでケア×アートを表現した。より多くの人が課題に関わるきっかけを作ることができるのではないか、アートのように柔軟な思考で、社会全体で取り組むこともできるのではないか。

きっかけがあれば扉は開かれ、理解が深まる。皆が感情を共有できるアートやその学びが最良の手助けになる。

また、様々なバックグランドを持つ人々が集まり、それぞれの価値観に触れる対面授業であったこと。「学びとは何か」を思い起こし、自分自身の価値観の変革や気付きのある豊かな時間を過ごすことができた。

(文責:Knobチーム)

Knob(貧困層)

<見つけた地域の課題>

課題を探しているうちに、鶯谷地域の強みが明らかになった。下町人情がベースにあるコミュニティの強さ、ラブホテル街が実は地域に貢献していることなど、人と人のつながりがある地域であることが分かった。一方で、繁華街、文化圏、住宅街などのエリア同士が繋がれていないことや、単身の転入者が増えたり商店街が消滅することで、孤立する人が増えることに課題を感じている人もいた。

<企画・制作までの道のり>

「課題解決」のための一方的な企画をするよりも、あくまでこの強みを地域の人々を主体とした「共鳴共感型」の企画を提案するのが私たちができることではないかと考えた。

この地域の特徴を考えると、孤立している人や、異なるエリアにいて交わっていない人が、鶯谷近辺に住んでいる、関わっている人の魅力を知ることで、 共感したり親近感を覚え地域と関わろうと思うきっかけになる企画が必要だと思われた。また、孤立している人に限らず今あるコミュニティを超えた新たなコミュニティや取り組みが生まれる計画的偶発性も含ませたいと考えた。

<企画名>

Webサイト「鶯谷びと。」/カード「鶯谷のりしろカード」

<企画概要>

・鶯谷周辺の住民や商売をしている方、その他鶯谷に関わりのある方を取材しポストカードサイズの紙媒体/web媒体で紹介する。

・取材を受けた方に別の方を紹介してもらい、その方の取材へ行く、というようにリレー形式でつないでいく。 私たち外の人間の思い込みではなく、地元の方しか知りえない「ひと」の魅力を発見するために、リレー形式とした。

<全体を通してのチームの感想>

鶯谷の地域課題を探すことからはじまり、地域住民のつながりを「再発見」し、最終的に我々自身の鶯谷とのつながりを見つけた。様々な「うぐいす人。」の方々に話を伺うに連れ、街の魅力を知り、より強く感じるようになった。「知っている」街から「ちょっと立ち寄れるなじみの街」へ。

成果物に向かうまでの過程がまさしく「のりしろ」となり、鶯谷と私たちを結びつけた。

成果物では「アートそのものではなく、アート的な思考をケアに活用する」ことでケア×アートを表現した。より多くの人が課題に関わるきっかけを作ることができるのではないか、アートのように柔軟な思考で、社会全体で取り組むこともできるのではないか。

きっかけがあれば扉は開かれ、理解が深まる。皆が感情を共有できるアートやその学びが最良の手助けになる。

また、様々なバックグランドを持つ人々が集まり、それぞれの価値観に触れる対面授業であったこと。「学びとは何か」を思い起こし、自分自身の価値観の変革や気付きのある豊かな時間を過ごすことができた。

(文責:Knobチーム)

講師プロフィール

東京藝術大学大学院美術研究科美術教育研究室教授