ーDOORを受講したきっかけを教えてください

子供のころから絵を描くことが好きで、現役の学生時代は油絵を専攻していました。 卒業してからも現代アートの領域で制作活動や展示を続けていたのですが、美大を離れて年月が経つにつれ、アートから心が離れつつある実感もありました。 仕事や生活に忙しくしていると、美術館やギャラリーに行って作品を楽しむことはハードルが高いし、正直なところ、アートなんて人の生活に必要なんだろうか…と疑問を持ち始めていました。

その疑念をより強めたのが、家族の闘病生活でした。 私が30代前半のころ、父の持病が悪化し、私も仕事を休んで通院に付き添ったり、自宅でのケアを行うようになりました。 また、他の家族もメンタル面が不安定だったり、父に続いて祖母も入院が必要になったり、 決して特殊な状況ではないのですが、私の人生の中では辛い状況になりました。 病院の真っ白な待合室で呼ばれるのを待ちながら、アートは人の心を動かすものだと思っていたけど、こんな状況で家族の心を励ましたり、自分自身を助けることもできないなら、無意味なことをしてきたのかな…とぼんやり思ったのを覚えています。

その後生活も落ち着いてきたころ、知人からの誘いで作品発表の機会を得ました。 そこで始めたプロジェクトが「ケア労働買取センター」です。これは、介護や子育てなどの無償のケア労働に焦点を当てたアートプロジェクトで、普段職場や友人同士ではなかなか話づらいケアのことを参加者に話してもらい、その価値を問い直すことが目的でした。 家族のケアにあたって「アートは無意味だ」と感じてしまったのが本当に悔しく、そのリベンジのつもりでした。

ケア労働買取センター:https://carework-bc.studio.site/

このプロジェクトの反響が予想以上に大きく、家庭でケア労働をしている人からすごく気持ちが救われたと声をかけていただいたり、仕事として介護や福祉に携わる人から共感の声をいただいたりして、ケアの領域について深く知りたいと思うきっかけになりました。 そんな中でDOORの元受講生の方に出会い、「すっごく面白いですよ!」と背中を押してもらい、DOORに出願する気持ちを固めました。

ー実際にDOORを受講してみた感想を教えてください

必修授業が始まると、思いがけずハードな内容に驚きました。 第1回目の授業がALS当事者の真下貴久さん(訪問介護事業所たかのわ 代表)の講義で、病院のベッドの上から、視線入力のパソコンを使って文字で講義をしてくださいました。 真下さん自身は文字のやりとりだけでも明るさが伝わってくる方で、冗談も交えながら講義をしてくださったのですが、闘病生活の葛藤の話や、その中で自身のNPO活動もされる強さに圧倒されてしまい、終了後にはへとへとになったのを覚えています。

必修講義は決して長時間ではなく、重い課題が出されるわけでもないのですが、 少年犯罪、児童養護施設、障がいのある方の子育てなど様々なテーマで、実際現場にいる講師の方の声を聴くことは、非常に濃厚な体験でした。 講義で心が重くなることもあり、「ケアは甘い世界ではないよ」という愛あるパンチを勝手に感じながら受講していました。

思い返せば、前半は講義が中心でインプットが多く、情報過多になりがちだったかもしれません。 講義の後に自分の感想をノートに記録したり、DOOR特講で他の受講生と対面できる機会に、ここぞとばかりに感想を話し合ったりして、何とか受け取ったことを消化しようとしていました。

また、ディスカッションや対話がある授業では、他の受講生の方が様々なバックグラウンドを持っていることも刺激的でした。

美大時代の同級生や、仕事で関わるデザイン関係の人は、作っているものの世界観やクオリティを重視する人が多いように思うのですが、例えば対人支援職や医療関係の方はすごく人を中心に考えているなと感じたり、逆にプロジェクトの資金面や法的な面などを、現実的なビジネスとして考えられる方もいて、学生時代にはなかなか出来ない会話が出来たことも良かったと思います。

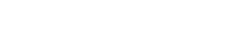

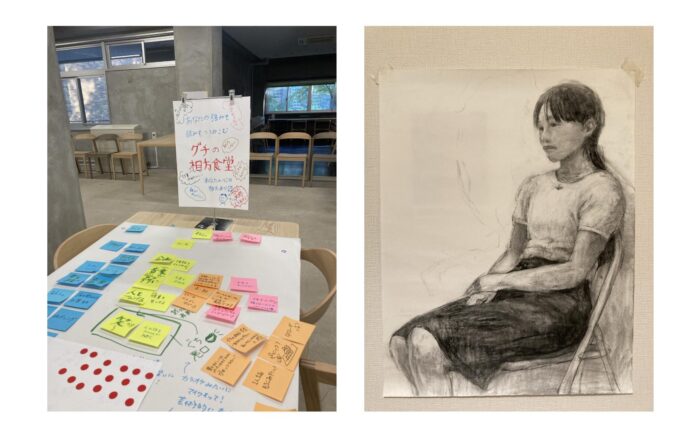

DOOR特講「ワークショップ ブレイン・ストーミング」と「人体デッサン」での成果物

DOOR特講「ワークショップ ブレイン・ストーミング」と「人体デッサン」での成果物

*DOOR特講:人体デッサンは2024年度までの開講。

ー印象に残っている授業や実習について教えてください

それまで福祉の世界の知識が全くなかったため、必修の必修科目のダイバーシティ実践論・ケア原論は毎回刺激的でした。

印象的な授業はたくさんあるのですが、いくつかだけピックアップすると…。

飯田大輔さん(社会福祉法人福祉楽団 理事長)のケア論は目から鱗が落ちるような面白さでした。私自身は「ケア」という言葉に情緒的なイメージを持っていて、介護や看護は思いやりを持って相手を観察してするものだと抽象的に考えていたのですが、飯田さんは「心」の前にまず人間一般について理解すべき、とロジカルに介護について説明してくださいました。紹介してくださったナイチンゲールの看護論も、すごく論理的で面白かったです。

もっと早く聞きたかったと思ったのが、医療法人で在宅医療に取り組まれている佐々木淳さん(医療法人社団悠翔会 理事長・診療部長)の授業。

高齢者の方や慢性疾患のある方をなるべく入院させずに、本人の意思や生活の楽しみを尊重しながら在宅医療を行なっている方だったのですが、講義を聞きながら慢性期に入院させてしまった父親のことや、骨折がきっかけで入院したらみるみる活気をなくしてしまった祖母のことを思い出して、カメラオフにしてぼろぼろと泣いてしまいました。

質疑応答の際、「アートには何が出来ると思いますか?」という質問を受けて、「最後まで自分らしく生きられるようにするのは、医療の仕事ではない。置かれた状況で幸せを感じられるようにすることがアートには出来るのではないか」と答えられていたのが印象的でした。

また、選択で履修していたARTs×SDGsプラクティスは、毎回ゲスト講師の方から出される課題がとても難しく、うんうんと葛藤する時間も楽しかったです。正直課題は無理難題だったと思います…今見返しても、「トランスフォーメーションについて表現しなさい」「惑星的な環境とのつながりを表現しなさい」など、やっぱり難しい。

自分で気に入っているのは「惑星的な環境とのつながり」という課題に対して、自宅のベランダで集めた雨水でうどんを打って食べたことです。(※雨水は濾過、煮沸の上使用しています)地球上を長い年月巡り続けて、その日私が住む街に降った雨水を自分の手で味わえたことが面白くて、我ながら良い作品になったと思っています。

−受講してみてご自身の心境の変化などがあれば教えてください

小さいことですが、街中で見かける人に、この人にも心や体の生きづらさがあるかもしれないと思うようになりました。例えば電車で大きな声で独り言を言っている人とかに、前はただ驚くだけだったんですが、今はそういうこともあるよねと思ったり。具合の悪そうな方に「大丈夫ですか?」と声をかけるのに抵抗がなくなりました。

また、自分の中にも薄くある無意識(障害があったら、こういうことは難しいはず…等)的な考えにも気づかされました。DOORの授業の中では答えの出ない問いが出されることが多く、修了して半年経った今も、あれって結局どうなんだろう…ということが多々あります。

もちろん誰もが自分らしく生きられる社会は理想的だと思いますが、どうしても他者の「自分らしさ」が受け入れられないと思うこともあります。

そういう時に一息で拒絶してしまうのでなく、一歩引いてひとまず保留しよう、という姿勢も、DOORで様々な属性を持った方と触れたことで培われたように思います。

あとは、受講生の方の年代が幅広く、いくつになっても学ぶことやチャレンジすることを楽しんでいる方の姿を身近に感じられたので、年を重ねることがますます怖くなくなりました。自分も楽しく自由に、年を重ねていきたいと思っています。

ー修了後の活動や展望があれば教えてください

この秋(2025年10月11日〜13日)に東京の山谷地域で開催される「再来さんや芸術祭」にアーティストとして参加する予定で、今はその準備に取り組んでいます。

再来 さんや芸術祭Webサイト:https://sairai-artfest.com/

再来 さんや芸術祭Webサイト:https://sairai-artfest.com/

山谷地域は台東区にあり、藝大のある上野からもそう遠くありませんが、かつて日雇い労働者が多く住んでいたいわゆる「ドヤ街」で、少し近づきがたい雰囲気もあるエリアかもしれません。 日雇い労働者として働いていた方々は今は高齢化し、多くが生活保護を受けて生活されていて、街全体がドヤ街から福祉の街に変化しているといわれています。また、賃貸と違って身分証や保証人がなくても住むことができるドヤ(簡易宿泊施設)の特性から、様々な事情を持った方が居住されています。今回の芸術祭では山谷の地元住民の方々と、アートを見に来たお客さん達がフェアに対話できる場が作りたいと思い、奮闘中です。

DOORではまさに「ケア × アート」をテーマにしていた訳ですが、実際に作品作りに取り掛かるとすごく難しいなと感じます。

福祉の現場で「誰かの心が傷つかないように」「人の役に立てるように」と考えすぎると、アートらしい自由さや面白さが消えてきてしまいますし、現場の人たちも「美術とか全然わかんないよ」「アートに何ができるの?」と、戸惑っていたりする。

私はどうしてもアートが好きなのでアートの側に肩入れしてしまい、どんな環境でもアートって力があると実感してほしいと思っていますが、どれだけのことが出来るかまだわかりません。

少なくとも自分らしさを失わず、心から楽しめる作品が作れたらいいなと思っています。

橋本美和子 活動情報など:https://linktr.ee/mw.hashimoto

2025年9月